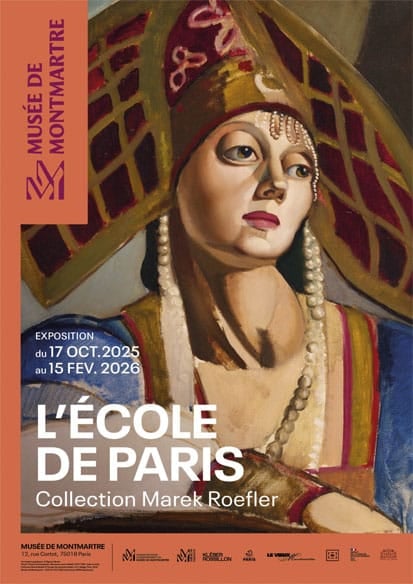

L’École de Paris au Musée de Montmartre

L'École de Paris

Collection Marek Roefler

Musée de Montmartre

L'EXPOSITION

L'exposition « L'École de Paris, Collection Marek Roefler » s'installe au Musée de Montmartre du 17 octobre 2025 au 15 février 2026. Cette présentation unique dévoile près de 130 œuvres issues d'une des plus importantes collections privées consacrées à ce mouvement. Elle révèle des artistes cosmopolites qui, au début du XXe siècle, ont fait de Paris un havre de création. Des maîtres comme Modigliani ou Tamara de Lempicka côtoient des figures moins connues, explorant des thèmes d'exil, d'identité et de modernité. Une occasion rare de plonger dans l'effervescence de l'art moderne.

RÉSERVEZ VOTRE VISITE

LES ORIGINES COSMOPOLITES DE L'ÉCOLE DE PARIS

Le mouvement de l'École de Paris émerge au tournant du XXe siècle, lorsque Paris devient un aimant pour des artistes venus du monde entier. Originaires d'Europe de l'Est, d'Espagne, d'Italie, du Japon ou encore du Mexique, ces créateurs fuient souvent des contextes politiques instables ou cherchent une liberté artistique inédite. Montmartre, avec ses ateliers bon marché et son atmosphère bohème, sert de berceau initial à cette effervescence. Plus tard, Montparnasse prend le relais, mais la Butte reste symbolique de cette époque foisonnante.

Le terme « École de Paris » est forgé en 1925 par le critique André Warnod. Il désigne non une académie formelle, mais un collectif informel uni par la capitale française comme terre d'accueil. Ces artistes, souvent en exil, mêlent leurs racines culturelles à des courants novateurs comme le postimpressionnisme, le cubisme ou l'expressionnisme. L'exposition au Musée de Montmartre illustre parfaitement ce brassage. Elle souligne comment Paris, ville de lumière, inspire une modernité plurielle, où l'identité migrante nourrit l'innovation picturale.

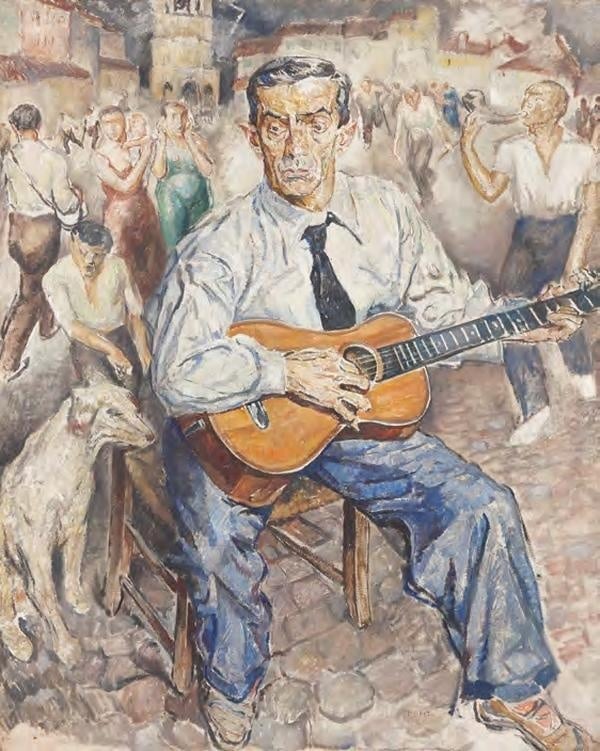

Mela Muter, Guitariste, années 1930, huile sur toile, 145,5 × 116,5 cm Collection Marek Roefler / Villa La Fleur © Villa La Fleur / Ph. Marcin Koniak © Droits réservés © Adagp, Paris, 2025

Focus sur l'œuvre

Mela Muter (1876-1967), artiste polonaise majeure de l'École de Paris, incarne la figure de la femme peintre professionnelle dans un milieu dominé par les hommes. Arrivée à Paris en 1901 avec son mari, elle s'inscrit à l'Académie Colarossi et à la Grande Chaumière, devenant rapidement une personnalité reconnue de Montparnasse. Son talent de portraitiste lui permet de côtoyer les plus grandes figures de son époque, de Rainer Maria Rilke à Georges Clémenceau. Cette toile illustre sa maîtrise de la lumière et sa capacité unique à réinterpréter les couleurs, caractéristiques qui ont fait sa renommée. Son style, bien qu'inscrit dans l'École de Paris, demeure profondément personnel, oscillant entre symbolisme initial et expressionnisme, avec des touches juxtaposées et des jeux subtils d'ombre et de lumière qui confèrent à ses compositions une intensité singulière.

Dans ce contexte, la collection Marek Roefler, constituée par un passionné polonais dès les années 1990, incarne l'esprit de cette école. Conservée habituellement à la Villa La Fleur près de Varsovie, elle sort pour la première fois « hors les murs » pour s'installer au cœur de Montmartre. Cette initiative révèle des échos contemporains : exil, migration et quête de sens. Des intellectuels comme Guillaume Apollinaire ou des marchands comme Léopold Zborowski soutiennent alors ces talents, favorisant un élan collectif qui redéfinit l'art moderne.

Recevez en avant-première l'actualité sur les nouvelles expositions

LES ARTISTES EMBLÉMATIQUES ET LEUR DIVERSITÉ CRÉATIVE

Au sein de l'exposition au Musée de Montmartre, une cinquantaine d'artistes se distinguent par leur diversité. Des figures iconiques comme Amedeo Modigliani, avec ses dessins élancés, ou Léonard Foujita, représenté par des bustes sculptés, côtoient des créateurs sous-estimés. Tamara de Lempicka, avec son style art déco audacieux, occupe une place centrale. Chaim Soutine apporte son expressionnisme tourmenté, tandis que Moïse Kisling capture l'essence de Montparnasse.

Chaque artiste propose un langage visuel unique. Le cubisme orphique de Robert Delaunay dialogue avec les formes géométriques de Marie Vassilieff. Les nus sensibles de Jules Pascin s'opposent aux portraits sculpturaux de Boleslas Biegas. Cette hétérogénéité confirme que l'École de Paris n'est pas un mouvement stylistique unifié. C'est un espace de liberté où convergent des recherches plastiques audacieuses. La scénographie choisie par le musée met en lumière ces dialogues inattendus.

Boleslas Biegas (1877-1954), Mélancolie, 1920, huile sur panneau, 69 × 58,5 cm Collection Marek Roefler / Villa La Fleur © Villa La Fleur / Ph. Marcin Koniak

L'exposition met également en avant le rôle des mécènes et collectionneurs. Ambroise Vollard, Paul Guillaume ou les époux Stein accompagnent ces talents émergents. Ils ouvrent leurs galeries, organisent des expositions collectives, facilitent les rencontres. Cette dynamique marchande transforme Montparnasse en laboratoire artistique. Les cafés comme La Rotonde ou La Coupole deviennent des lieux de débats esthétiques passionnés. Le Bateau-Lavoir, plus tôt à Montmartre, avait déjà inauguré cet esprit de camaraderie créative.

LES ENJEUX ARTISTIQUES ET SOCIAUX DE L'ÉCOLE DE PARIS

L'École de Paris incarne une révolution silencieuse. Au-delà des innovations formelles, elle interroge les notions d'identité et d'appartenance. Ces artistes, déracinés, construisent une communauté fondée sur l'entraide et la reconnaissance mutuelle. Ils partagent les mêmes ateliers, les mêmes marchands, les mêmes galeristes. Leur précarité économique forge une solidarité indispensable. Beaucoup survivent grâce à la générosité de compatriotes ou de bienfaiteurs anonymes.

Cependant, cette effervescence cache également des tensions. L'arrivée massive d'artistes étrangers suscite des réactions xénophobes. Certains critiques dénoncent une « invasion » ou une « décadence » de l'art français. Des polémiques éclatent dans la presse nationaliste. Malgré ces obstacles, l'École de Paris s'impose comme un modèle de cosmopolitisme. Elle démontre que la diversité culturelle enrichit la création artistique. Cette leçon résonne encore aujourd'hui, à l'heure des débats sur l'immigration et l'identité nationale.

Maurice Mendjizky (1890-1951), Nu – Kiki de Montparnasse, 1920, huile sur toile, 91 × 81,6 cm Collection Marek Roefler / Villa La Fleur © Villa La Fleur / Ph. Marcin Koniak

POURQUOI ALLER VOIR L'EXPO « L'ÉCOLE DE PARIS, COLLECTION MAREK ROEFLER » ?

Cette exposition offre une plongée immersive dans une période charnière de l'histoire de l'art. Elle permet de redécouvrir des œuvres rarement montrées, issues d'une collection privée exceptionnelle. Le parcours thématique, structuré autour de l'exil, de la création et de la modernité, invite à réfléchir sur les enjeux contemporains. Les cartels pédagogiques, les dispositifs multimédias et les visites guidées enrichissent l'expérience. Le musée propose également des ateliers pour les enfants et des conférences pour approfondir certaines problématiques.

Henri Hayden (1883-1970), Les joueurs d'échecs, 1913, huile sur toile, 140,3 × 180 cm Collection Marek Roefler / Villa La Fleur © Villa La Fleur / Ph. Marcin Koniak © Adagp, Paris, 2025

Point de vue critique

Œuvre majeure du peintre polonais Henri Hayden, Les Joueurs d'échecs (1913) offre un aperçu puissant de l'effervescence créative qui anime Paris au début du XXe siècle. À la fois hommage à Paul Cézanne et réflexion intime sur l'identité artistique, le tableau fut exposé au Salon des Indépendants en 1914 et suscita l'intérêt du collectionneur Charles Malpel. Ce dernier proposa alors à Hayden un contrat dont le projet fut malheureusement interrompu par le déclenchement de la guerre. La composition cubiste révèle la maîtrise de Hayden dans la déconstruction des formes et l'utilisation de couleurs vives qui caractérisent l'avant-garde parisienne. Cette toile monumentale incarne parfaitement l'esprit de recherche formelle et l'audace plastique des artistes de l'École de Paris.

Au-delà de sa dimension artistique, l'exposition « L'École de Paris, Collection Marek Roefler » revêt une dimension mémorielle. Elle rend hommage à des créateurs dont beaucoup ont péri dans les camps de concentration nazis. Elle rappelle la fragilité des libertés et l'importance de protéger les refuges culturels. Le Musée de Montmartre, situé sur la Butte historique, constitue un écrin idéal pour cette manifestation. Ses jardins Renoir, accessibles avec le billet d'entrée, prolongent la promenade artistique. Une visite incontournable pour les amateurs d'art moderne et les curieux d'histoire culturelle.

Partagez votre visite sur Instagram

Immortalisez votre expérience et inspirez votre communauté en partageant vos plus belles photos

INFORMATIONS PRATIQUES

Lieu

Horaires

- Le musée est ouvert tous les jours de 10h à 18h

- Dernière entrée 45 minutes avant la fermeture du musée

- Fermeture des salles à 17h45

Tarifs

- TIQETS :

- Adulte : 15 €

- Enfant (10-17 ans) : 8 €

- Moins de 10 ans : Gratuit

- FNAC :

- Adulte (26 ans et +) : 15 €

- Étudiant (18-25 ans) : 10 €

- Jeune (10-17 ans) : 8 €

- Personnes handicapées : 10 €

- Adhérent Fnac : 13,50 €

- INFORMATIONS :

- Réservation fortement recommandée

- Le billet donne accès au musée et aux Jardins Renoir